資格確認書

資格確認書

現在お手持ちの保険証は、有効期限まで使うことができます。

令和6年12月2日から、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行し、紙の保険証の交付は終了しました。

(注)「マイナ保険証」とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、令和6年12月2日以降も住所等の記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日まで使うことができます。

令和6年12月2日以降は紙の保険証の交付が終了となりました。詳しくは、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」のページをご覧ください。

令和7年度の一斉更新について

現行の保険証は、令和7年7月31日までを有効期限としているため、令和7年7月に一斉更新を実施します。令和7年度一斉更新においても、マイナ保険証の保有状況にかかわらず全ての被保険者のかたに「資格確認書」を交付します。

マイナンバーカードと保険証が一体化される令和6年12月2日から、保険証の新規交付が終了しました。

ただし、令和6年12月1日までに交付された保険証(青竹色)は、住所や自己負担割合等に変更がなければ、保険証に記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使えます。

令和6年12月2日以降、有効な紙の保険証もマイナ保険証も手元にないかたは、資格確認書を交付します。詳しくは、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」のページをご覧ください。

資格確認書の交付

新たに被保険者となるかたへの交付(令和6年12月2日から)

原則、マイナ保険証をお持ちでない被保険者にお送りします。

75歳となるかたへの交付

75歳の誕生日までに、簡易書留郵便で送付します。

広域連合から障害の認定を受けたかたへの交付

認定された場合、簡易書留郵便で送付します。

令和6年12月2日から令和8年7月31日までの取扱いについて

令和6年12月2日から令和8年7月31日まで、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、以下のかたに資格確認書を交付します(申請は不要です)。

新たに資格取得する方(75歳になられるかたや都外から転入されたかた等)

資格情報が変更になったかた(転居されたかたや負担割合の変更があったかた等)

紙の保険証が使えなくなったかた

(注)紛失等の場合は、再交付の申請が必要です。

| ~令和6年12月1日 | 令和6年12月2日~令和8年7月31日 |

|---|---|

| 保険証(青竹色)を送付 | マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を送付 |

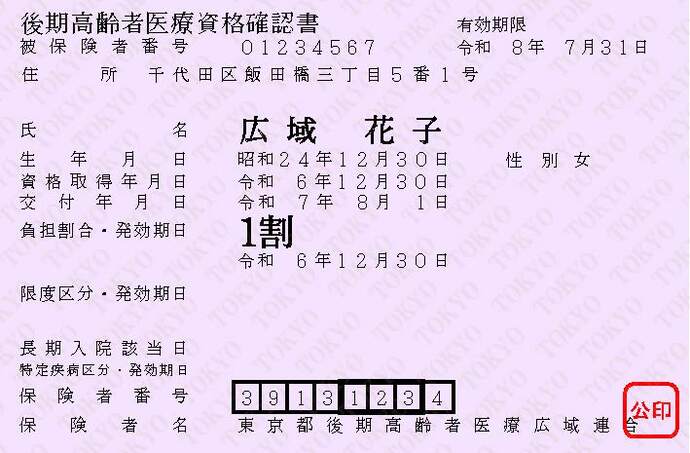

資格確認書には一部負担金の割合(自己負担割合)や有効期限などの必須記載事項と、高額療養費制度における限度額区分などの任意記載事項が記載されています。新しい資格確認書がお手元に届きましたら、必ず資格確認書の記載内容を確認し、医療機関等にかかるときは窓口で提示してください。

資格確認書の記載事項

資格確認書の記載事項には必須記載事項と任意記載事項があります。なお、任意記載事項を資格確認書に記載する場合には、申請が必要です。申請の際は、資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書をご利用ください。

【必須記載事項】

氏名・性別・生年月日・住所

被保険者番号、保険者番号・保険者名(東京都後期高齢者医療広域連合)

交付年月日、資格取得年月日

負担割合、発効期日

有効期限

【任意記載事項】

高額療養費制度における限度額区分、発効期日

限度額区分を記載した資格確認書を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。

(注)今現在、限度額区分の記載された資格確認書が交付されている、また有効な限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)または限度額適用認定証(限度額認定証)をお持ちのかたは、令和7年7月中に実施する一斉更新の際には申請をいただくことなく、高額療養費制度における限度額区分を記載した資格確認書を交付します。

長期入院該当日

長期入院該当適用申請を行い、広域連合から長期入院被保険者として認定された場合は、長期入院該当日を資格確認書に併記します。医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事療養費標準負担額が、さらに減額されます。

認定を受けた特定疾病の区分、発効期日

特定疾病の区分を記載した資格確認書を提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。

(注) 特定疾病の区分は下記の記号で表記します。

区分A:人工透析が必要な慢性腎不全

区分B:先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)

区分C:血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

令和4年10月1日から一定以上の所得があるかたの医療費の自己負担割合が変わりました

見直しの内容

令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または、「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」、「2割」、「3割」の3区分となりました。

一定以上所得のあるかたは、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」です。

(注)現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。

2割負担の対象者

課税所得が28万円以上、かつ、「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が200万円以上の被保険者(被保険者が2人以上いる世帯の場合は320万円以上)

制度見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。また、後期高齢者の医療費のうち、被保険者が窓口で支払う負担を除く約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

自己負担割合が「2割」となるかたへの負担軽減(配慮措置)について

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が「2割」となるかたの急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は、高額療養費としてあらかじめ登録されている金融機関口座に支給します。

見直し後の自己負担割合の判定方法等、詳細は以下のリーフレットをご確認ください。

自己負担割合について

8月下旬を基準日として「1割」、「2割」、「3割」の判定をします。

住民税課税所得(注)に基づき下表の判定基準により、世帯ごとに判定します。

(判定基準)

|

負担の割合 |

所得区分 |

住民税課税所得(前年の1月から12月までの所得から算出) |

|---|---|---|

| 3 割 | 現役並み所得 |

同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に145万円以上のかたがいる |

|

2 割 |

一定以上所得 | 以下の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に 28万円以上145万円未満のかたがいる (2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が ・被保険者が1人 200万円以上 |

| 1 割 | 一 般 | 同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者全員がいずれも145万円未満のかた 住民税非課税世帯のかた |

(注)住民税課税所得(住民税課税標準額ともいいます)とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出します。毎年5月又は6月に送られてくる住民税の納税通知書でも確認することができます。なお、住民税が課税されていないかたは、通知は送付されません。

収入判定基準に該当する場合は「3割」負担の対象外となります

現役並み所得者の自己負担割合は「3割」ですが、前年の収入が下記の基準に該当すると本市で確認できたかたは、申請がなくても、翌月から負担割合が「1割」または「2割」になります。

なお、基準収入とは、所得税法上の収入金額(退職所得にかかる収入を除く。)であり必要経費や公的年金等控除などを差し引く前の金額です。(所得金額ではありません。)また、土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合、売却時の収入は基準収入に含みますのでご了承ください。

(1)世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合

収入合計額が520万円未満

(2)世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者がいない場合

被保険者本人の収入額が383万円未満

(ただし、同じ世帯に70歳から74歳のかたがいる場合は、そのかたとの収入合計額が520万円未満)

(3)世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合

本人および同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」が320万円未満

(4)世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者がいない場合

本人の「年金収入」+「その他の合計所得金額」が200万円未満

上記(3)、(4)に該当した場合は「1割」負担、それ以外は「2割」負担になります。

お問い合わせ

自己負担割合変更による制度見直しの背景等に関するご質問

- 後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター

0120-002-719 午前9時~午後6時(日曜・祝日を除く)

医療費の自己負担割合の見直しに関するご質問

- 東京都後期高齢者医療広域連合お問い合せセンター

0570-086-519 午前9時~午後5時(土日・祝日を除く)

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(外部リンク)![]() よりダウンロードし、インストールを完了してからご利用ください。

よりダウンロードし、インストールを完了してからご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部保険年金課後期・年金係

電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136)

ファクス番号:042-563-0793

Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。